日本刀の形態研究 第二節 茎部についての解説

日本刀の形態研究(二)

第二節 茎部についての解説

刀身は刀剣の直接実用の部分である事によって、古くよりその製作には常に重大関心をもたれたのに対し、茎は同じく刀剣の一部分であるにしても柄に隠れる部分ですから、ここには幾分関心が薄かったと見るべきでしょう。

こと戦時に於いてはこの部分を外して茎を見る事はなかったであろうと思われますから、茎仕立というものは古くは否古いもの程比較的無雑作に行われたと考えられます。

平和の鑑賞時代に茎が始めて注目される事が多くなるのは免れ難いところです。

もっとも此処には製作者の名前を刻んであるために、刀剣が古来尊ばれて来た我国にあっては茎といえども必ずしも無関心になされたものではなかった事は考えられます。

しかしそれが最注目され関心の的となるのは平和時代においてです。

事実茎が最も丁寧に作られるのは新刀時代に於いてですし、また古刀期にあってもこの事の始まるのは景光兼光等の長船もの、降っては応永(1394年~1428年)以降であろうと思います。

ことに作品の真偽が問題とされるに至ってからは著しく刀剣茎が研究されるに至った事はいうを要しないのです。

後に至ってはまさに茎に付けての関心は極点に達したといってよく私の如き真偽に関ずる限り「茎」に重点を置いて行っている次第です。

また茎部は作者の銘及び往々製作年時の刻んである事と、錆という時代的証拠の保存せられるに於いて、その作品の時代を決定する場合に於いては何よりの資料となるものです。

私は以前よりこれに着目して茎押し型を保存し、銘の変換、茎の時代色等に付いては特に関心を有してきました。

その事は作風の変換を説くところにおいて触れるつもりです。

只茎の製作について鍛冶の行い来たった方法を述べ、これが時代の下ると共に次第に精密の度を加えるものである事を説き、以って時代推定の一助となり得る如き事柄について解説してみたいと思います。

○茎仕立とその形状について

建武以前(景光等の長船鍛冶を除く)にあっては茎の型及び茎尻、鑢目などは余り考慮をはらわなかったといってよいと思います。

それは茎が柄にはまる部分にてあえてここに必要以上の意を用いることをしなかったのでしょう。

必要に応じ最効果的に否最手軽に造りだしたところの、茎、茎尻、鑢目であったということが出来、従ってその種別も自ら限度があります。

新刀における如き特殊な関心を以って様々なる試みをなしたものではなく、製作の容易を以って選びたる所に自然と変化を生むに過ぎないのです。

次に茎仕立ての順序を図によって示しましたが、これを見れば栗尻、ゆるやかな剣形、片山などが最手間を要せずして造り得るもので、吉野朝以前にはかかるものが大部分である理由が分かると思います。

大和則長の茎がしばしば特殊のものの如く考えられて来ましたが、そもそも実は次の3.からの変化で殊更に変化を狙ったものでない事が首肯されます。

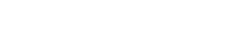

【茎仕立ての順序】

1.鎚にて打ち延ばしたるまま茎の部分に鎚の打ち目が見られます。

2.刀身の寸法を定めて刃区、棟区を作ります。

茎の長さも一定するため余分な所は切断されます。(焼きを入れてから切る場合もある)

この場合にはノミを以って断つ事も、鑢にて磨る事も共に行われると思います。

3.次にセンという道具をもって刀面が平らに削られ鎚の凹凸をなくします。

焼きは多くこの次に入れられます。

4.茎の反りを必要に応じてつけます。

5.更に鑢がかけられます。

多くの場合筋違いですが、それが最容易なる故で新刀の如き美化の意識によるものではありません。

茎尻の栗尻も自然で、必要以上の工夫ではないのです。

6.ここで初めて作者の銘が切られます。

刀工によっては目釘穴を先にする場合もありますが、多くは銘を切ります。

目釘穴はロクロにてあけられますが、古い刀工には打抜きにする事もあります。

その方法は3,4の焼きを入れない時、茎を赤く焼いて柔らかくし丸いタガネを以って打抜くので極めて原始的なやり方です。

かかるものは一見してそれと分かります。

7.最後に目釘穴をあけます。

焼きを入れてから茎を切る事もありますが、大体以上の順序で茎の仕立てが完了します。

上記の図は(三)から茎尻の別工作、鋸または鑢にて刃棟の方を切り取ります。これによって刃上がり尻となります。

前述の如く尻懸則長、降っては加州刀などに見られます。

(四)(五)は、(一)より変化したもので鋸または鑢にて一方が切り取られ、浅い剣形、長光時代の刀工にこれがあります。

豊後行平、青江もの等の茎のセンスキはやすりをかける手数を省いたもの、即ち(四)の工作からすぐ銘及び目釘穴が造られたものです。

刀に筋違い、大筋違いは一般的な鑢目でありますが、短刀の場合は勝手下がり(筋違いのゆるやかなもの)があります。これも極めて自然な操作です。

○雉子股

古い太刀の茎に雉子股があるので、これを古作品の一特徴の如く考えている場合がありますが、これは刀工がかかる型を選んだのではなく拵の関係にて茎の一部が摺り取られたものであると思います。

実戦に於いて柄の刃部の傷み、ここから茎の飛び出しを防ぐため鋲を打ってこれをおさえたのですが、雉子股はその止め金を避けるため、この一部分を摺り取ったのです。

刀工自身も茎の刃棟、特に下部の巾あるをさけて茎細とすることが原則ですが、いざ拵に仕込むに際して不完全な場合には即座に雉子股が選ばれたのです。

堀川一門の茎に鎬筋が茎尻に至って棟へ寄りすぎているものがあります。

勿論これは堀川一門に限らず吉野朝時代以前の作品は柄の反った太刀を使用するため茎は自然反りをもっているのです。

堀川一門は古刀伝に心酔してかかるものを造っているのですが、一旦これが刀の拵に選ばれた場合、茎の反っている部分は摺られるに至ったのです。

即ち徳川時代の拵は刀の茎に反りは不必要であったからなのです。

応永以降茎型、鑢目も種々に及んでくるのはここに對する関心の著しくなった事を示しています。

この傾向は寛文の新刀期に最も著しく化粧鑢を施して茎の美化に努めています。

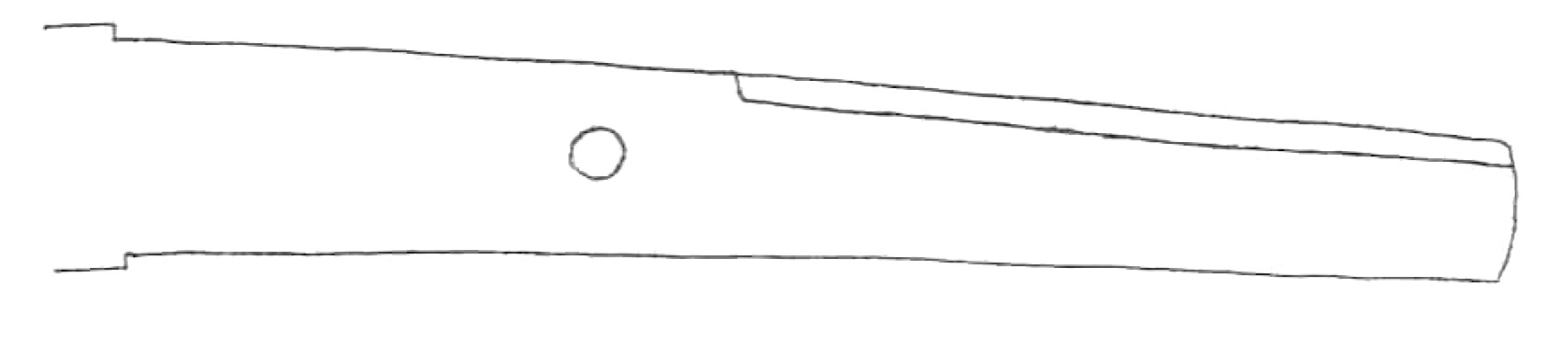

【鑢目の種々相】

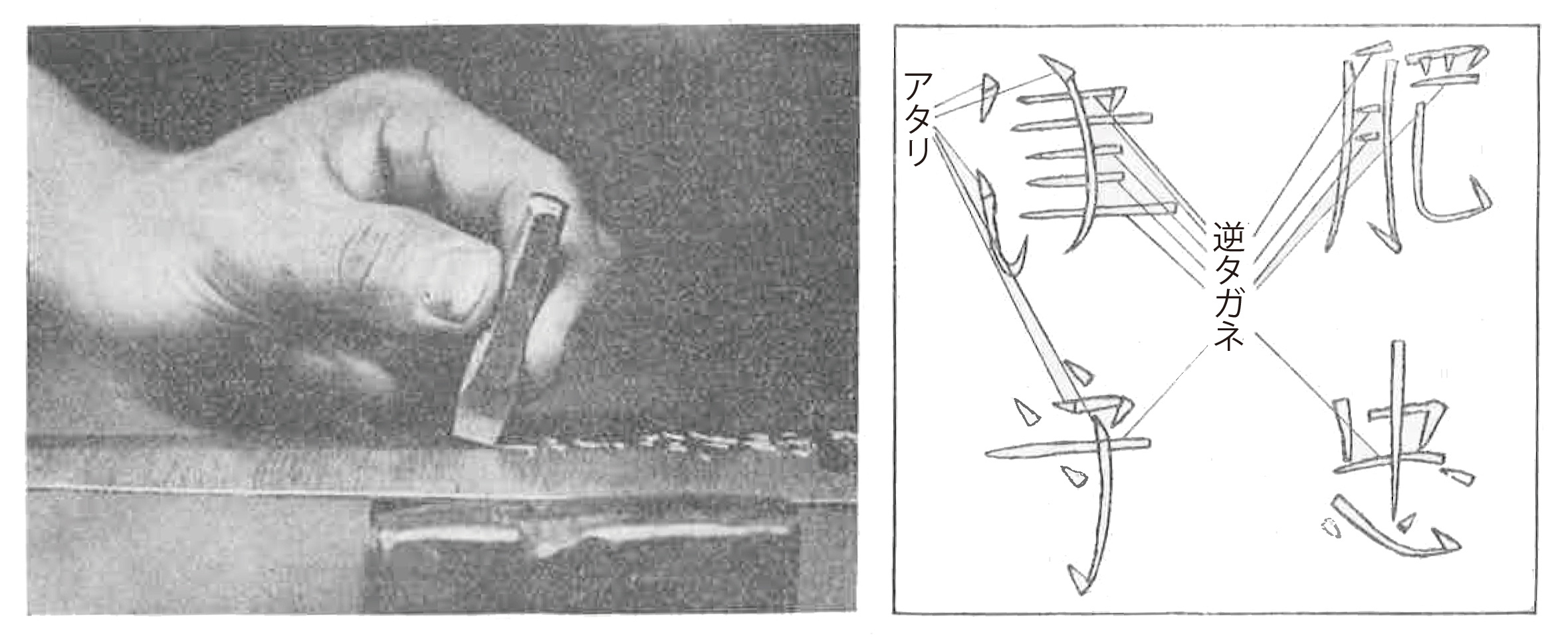

刀工が茎に鑢をかけるのは自己の銘字を切る土台を作らんがためで、これを茎仕上げといいます。

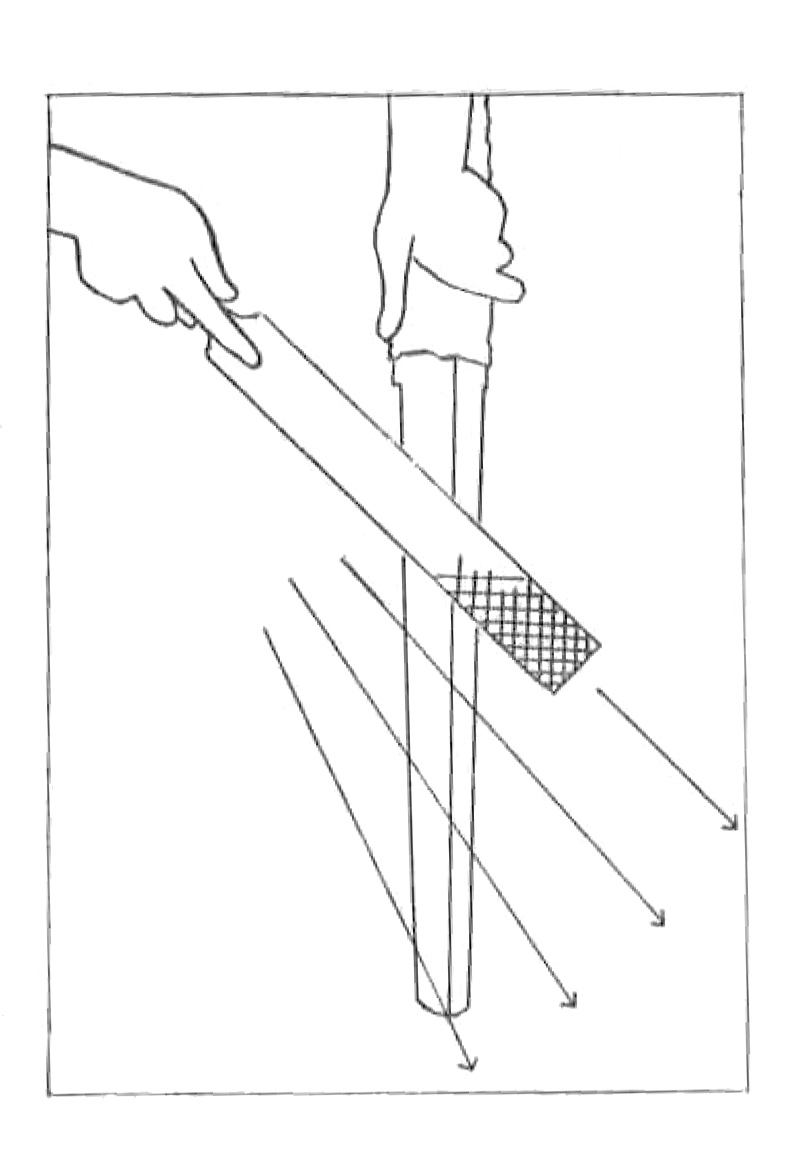

この場合刀に布を巻き左手に握り右手に鑢を持って之を右手に引き、また茎にあてたまま鑢に力を入れてぐっと突き出す。

この繰り返しによって鑢目は生ずるのです。

次の図はこれを示すもので、筋違い鑢が最も自然である事も理解できると思います。

○鑢目の角度

横鑢、筋違いなどの鑢目が、同じ角度でない場合があります。

即ちハバキ元の磨き出しを横鑢で次第に稍斜鑢に変っているものです。

また筋違いの磨き出しが次第に大筋違いに変わっているものもあります。

一例としては大和守安定がありその後者に相当します。

むしろこの角度を変えることは、自然の手法を巧みに取り入れたものと思われます。新々刀にはこれを見ません。

古刀期にはむしろこのものの多い事を想像しますが、鑢目が不明瞭なために、その探査が困難です。

○松葉鑢

虎徹の松葉鑢というのがあります。それは無数の鑢目の内から松葉を偲ばしむる線を発見することができるものです。

理由は極めて簡単で、幾分角度の変った鑢目が交錯することに依って生じます。

それは虎徹自身の意志によるものではなく、鑢操作における自然の現われです。

他工にもこの例がみられます。新々刀には比較的減少しています。

○逆筋違い

先に筋違い鑢の例のところに図示したところの姿態は一般刀工の例ですが、中にはその逆を行って右手に刀、左手に鑢を持つことがあります。

この場合鑢目は逆筋違いを生じます。

それらは左利きの容易になし得られるもので、この鑢目に終始するところの刀工は左利きの作者といって差支えないと思います。

私の調べました著名なる左利き刀工をあげますと堀川国安、東山美平、陸奥守包保、伯耆守正幸、高橋長信等です。

古刀期の刀工は鑢目不明瞭のものが多いためにその発見に至りません。

○キザミ鑢

新刀、新々刀の茎は一般に仕立てが極めて丁寧です。

化粧鑢を施してその美観に努めた事は前に述べましたが、次の是一作品の如きは特殊の鑢を用いて鑢目の一線を入念に目たてたものです。

かかる例は運壽是一、細川正義、正守、城慶子正明、左行秀、月山貞一等に見られます。

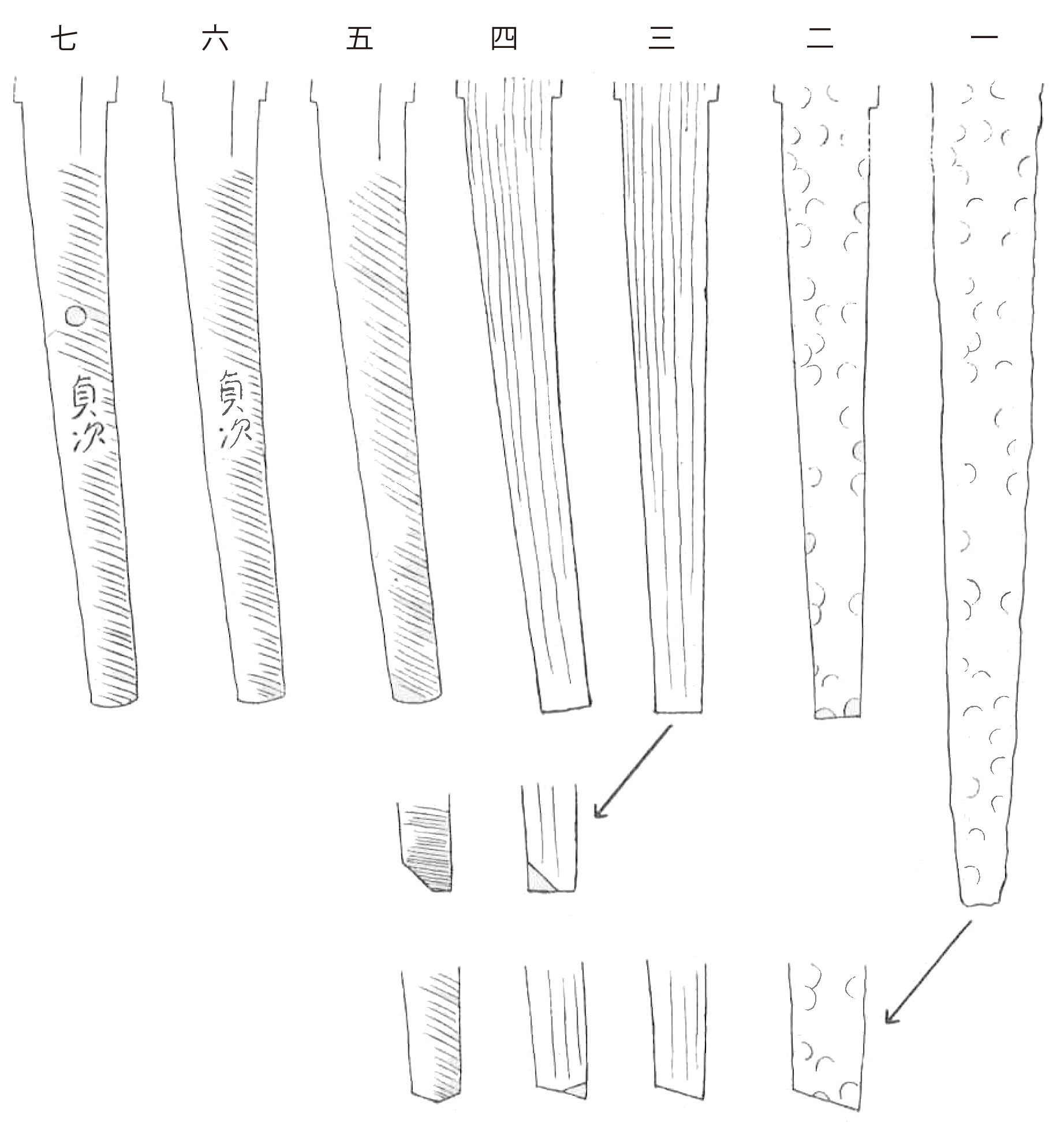

【茎の鎬筋について】

茎の鎬筋に注意をはらった事がありますか?人々はこんな些細な事は気をつけません。

しかしその様な点にまで観察力を集中するのが鑑定道の上達の秘訣なのであり、また、こんな事が案外頼りになって偽物をそれと看破できる場合が多いのです。

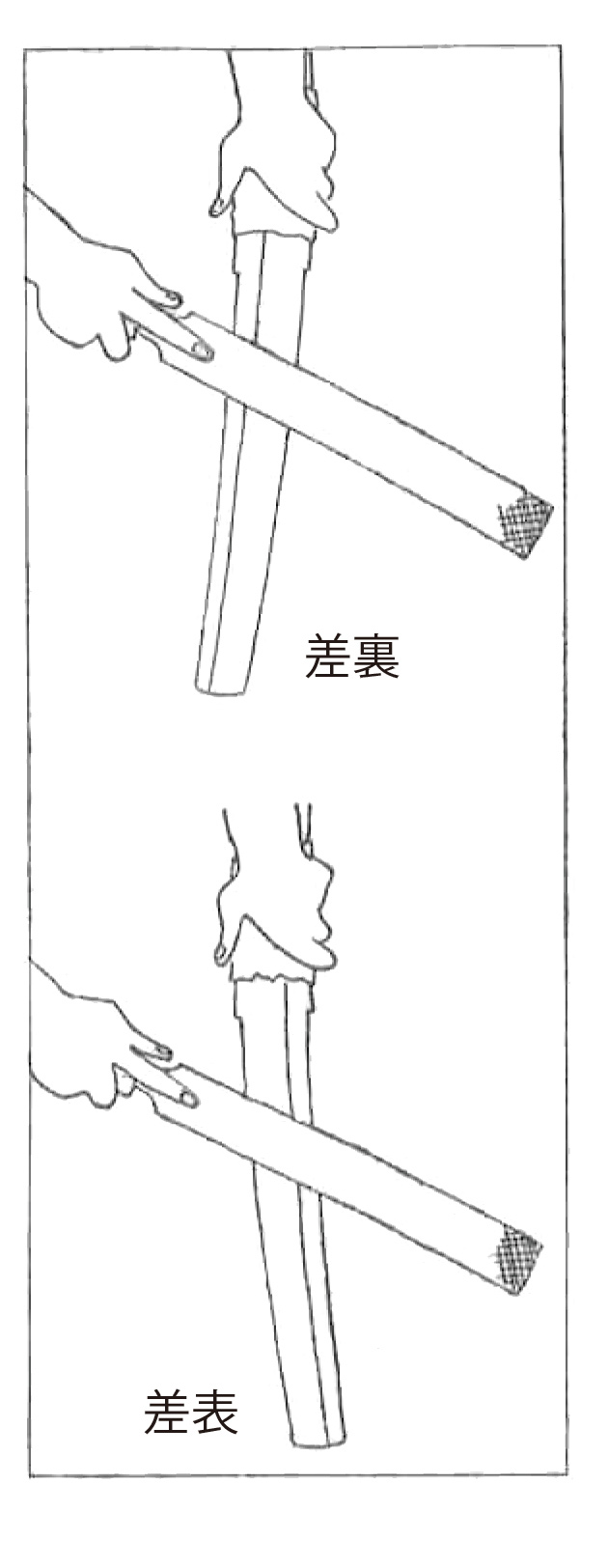

茎の明瞭なものについてみますと茎の鎬筋は何れか一方が立っており他はそれ程はっきりしていません。

大部分は差裏の鎬筋が立っていて、差裏は低く、極少数の例外がこの反対に差表が立ち差裏が低いのです。

それは次の図を見ますと差裏は握った鑢の手元に近く狂いなく磨り得るに反し、差裏は鑢が手元を離れるため磨り難いのです。

以上の場合は右利きにて鑢を右手に持つ時起るものですが、左利きの場合はこの反対となります。

従って差表が明瞭に立っているという普通の場合と逆の結果になります。

故に茎の鎬筋は原則として差裏が立っており差表は明瞭に立たず気味というのが極めて普通に起りえる場合である事を心得てよいかと思います。

勿論意識的に両者の均整に努力していることを考えますが、この方はかえって稀です。

また鎬高のものの場合はその差裏の鎬筋の差違を感じないことが多いのです。

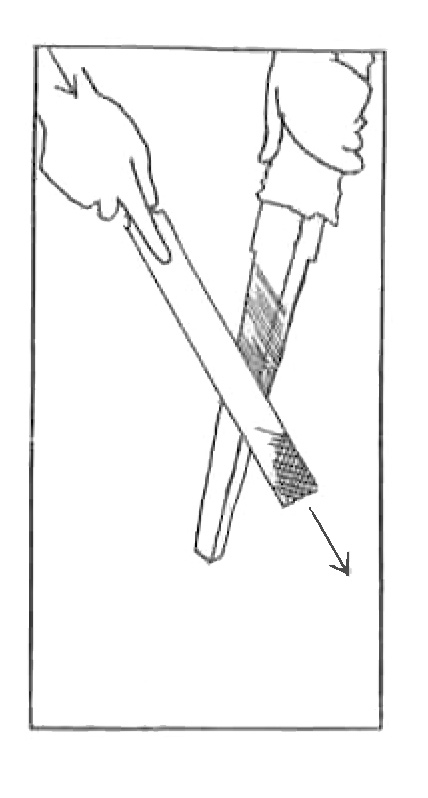

【銘字とタガネの運行】

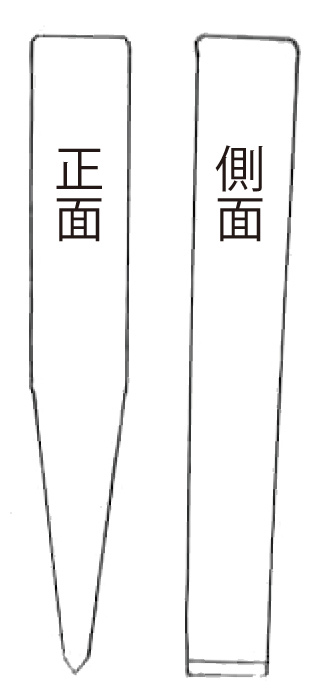

銘字を刻するタガネは刀工自身の望むところの形に造られますが原則としては次の如きものが普通です。

勿論型の大小、切刃の角度等は刀工によってそれぞれ相違します。

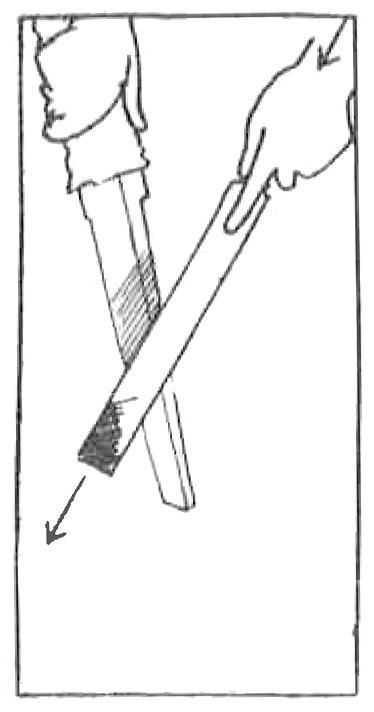

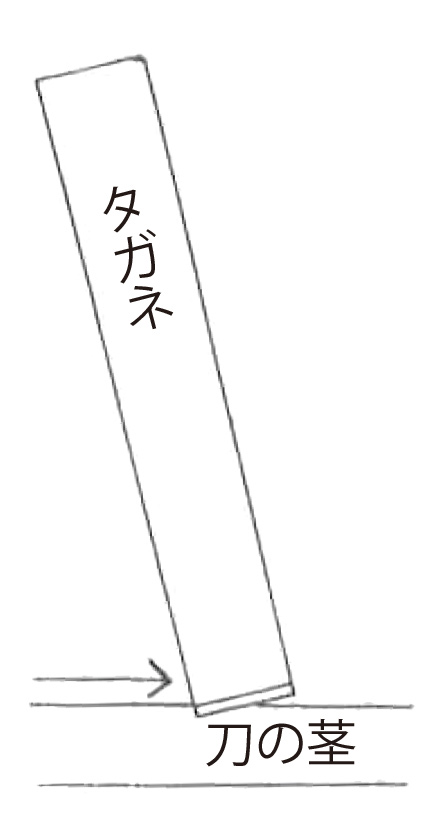

このタガネを以って次図の如く位置し、左手にてタガネを支え、右へ斜めに倒して、その頭部を右手に持った鎚にて連続的に打ちそれによって右へ右へと運行させるのです。

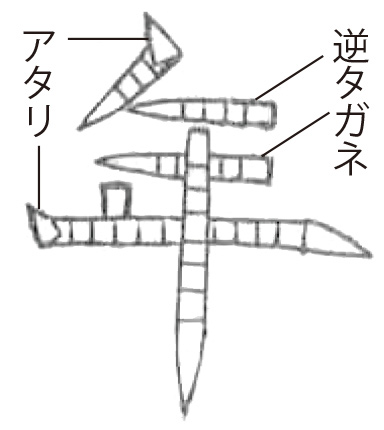

かくしてタガネの一刻み一刻みは連続して一本の線を作るので、この際タガネ跡の刻みは打下す鎚の回数を物語ります。

そして左右に切り開かれて盛り上がった所はこれをタガネ枕というのです。

一度切り開かれたタガネ跡へ再びタガネを加える時はその整然たる刻みは無残に破壊されて極めて蕪雑なものになってしまいます。

正作の場合にはかかる事はまずないので偽銘における時のみ考えられる事です。

また銘字におけるタガネ交差の跡を見るに砂の上に指を以って書く文字に似た風情があります。(次の図、字の交差の所)

前に切られたタガネ跡は新たなるタガネ跡のために消失されるので、これらがタガネ運びの順序を知るに重要な手掛かりとなります。

また偽作は往々これの自然さを欠く事によってもその正体を暴露する事があります。

○アタリ

これは後から銘字の恰好を助けるために後から加えられるために付け加えられるもので、銘字のいかつい感じを和らげるものです。

肥前忠吉などはアタリを用いざる刀工、津田助廣はしばしばこれを用いて効果をあげています。

古刀期にはアタリなるものを余り用いません。

○逆タガネ

逆タガネというのは右から左へ向けて切るタガネで普通の反対です。

これに付けて種々難しい理由をもって説明する人々がありますが、それを行うは寧ろ逆タガネは容易であるというに過ぎないと私は思います。

刀匠宮口壽廣氏がそれを証明しています。

即ち筆で文字を書くのと異なり銘字の場合はタガネを左手に持ち鎚は右手に持って左から右へと移動する不自然な運行です。

故に逆タガネの方がかえって行い易いのです。

逆タガネは古刀にも往々見られます。

(「日本刀要覧」より)